お知らせ

-

2024.03.19

「暮らす高野山」ページをリリース。高野山での暮らしを紹介しています。

「暮らす高野山」ページをリリース。高野山での暮らしを紹介しています。

2024.03.19

短期滞在型や、Uターン・Iターンなど、高野山での暮らしや働き方について、体験談とともに紹介しています。ぜひご覧ください。

閉じる -

2023.12.26

滞在型就労スタッフ採用ポータルサイト「高野山『はたらく旅』紹介所」公開のお知らせ

-

2023.12.25

ホームページをリニューアル! 新たな情報を追加いたしました。

ホームページをリニューアル! 新たな情報を追加いたしました。

2023.12.25

閉じる

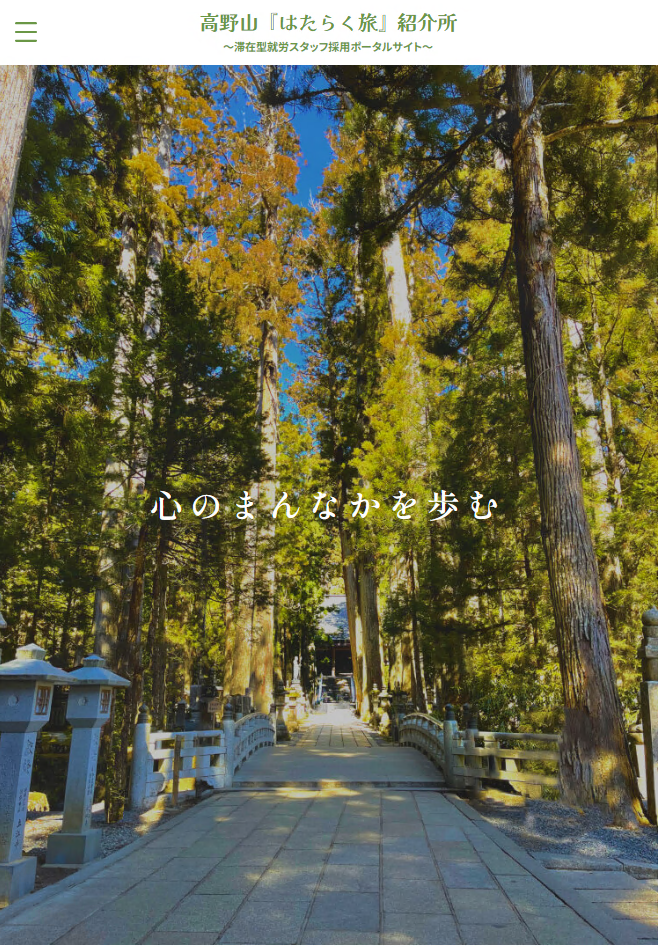

見る、出会う高野山

見る、出会う高野山

壇上伽藍、金剛峯寺、奥之院。世界遺産高野山の魅力と見どころを紹介。

詳しく見る

インスタ映えスポット

インスタ映えスポット

四季折々に美しい高野山。写真映えのするとっておきスポットを紹介。

詳しく見る

願いと祈り、信仰する高野山

願いと祈り、信仰する高野山

仏様とお働きと祈り方。壇上伽藍、金剛峯寺、奥之院の仏様、高野山の寺院のご本尊について。

詳しく見る

体験する高野山

体験する高野山

結縁灌頂、受戒、写経・写仏、阿字観、勤行、護摩など、高野山ならではの体験。

詳しく見る

泊まる高野山

泊まる高野山

高野山の歴史と伝統を感じながら滞在できる宿、宿坊での過ごし方について。

詳しく見る

宿坊の紹介

ご由緒、施設・サービス・体験など、それぞれの宿坊の詳細と魅力を紹介。

詳しく見る

楽しむ高野山

楽しむ高野山

高野山のお店を紹介。ランチスポット、スイーツ&カフェ、お土産のお店など。

詳しく見る

高野山マメ知識

高野山マメ知識

知っておきたい高野山の知識。高野山の伝説や歴史上の人物との関わりなど。

詳しく見る

年間行事・イベント

詳しく見る